一个革命性的新想法在托里拆利的脑海中闪现.两次实验是在不同的天气状况下进行的,空气也是有重量的.抽水泵奥秘的真相不在于液体重量和它上面的真空,而在于周围大气的重量.(雨天水多,空气少,空气重量小,压力就小.)

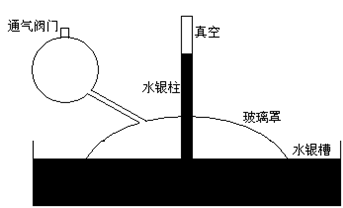

原先的水银柱和现在的水柱都不是被什么真空力所吸引或阻碍住的,而是被管外水银面上的空气重量所产生的压力托住的.

在1644年他给罗马M.里奇的信中说:“我们是生活在大气组成的海底之下的.实验证明它的确有重量……”托里拆利在实验中还发现不管玻璃管长度如何,也不管玻璃管倾斜程度如何,管内水银柱的垂直高度总是76厘米,于是他提出了可以利用水银柱高度来测量大气压,并于1644年同维维安尼合作,制成了世界上第一具水银气压计.

这一实验之所以能率先在意大利做成功,还因为罗马和佛罗伦萨在当时的吹制玻璃器皿的技术最先进.

对于托里拆利实验过程中玻璃管内为什么可以形成一个760毫米高的汞柱悬浮现象的原因,理论界形成并产生了两种完全对立的观点,其中以伽利略为代表的“真空力”论者和以托里拆利为代表的“大气重力”论者展开了激烈的讨论和争论,结果双方各持一词谁也说服不了谁、争论局面一度出现僵持状态.

这个实验传到西欧后随即引起了帕斯卡、盖利克等人对大气压的研究热潮.

1646年法国科学家帕斯卡经过仔细研究后认为,大气的重力来源于大气层的厚度,其厚度越高则重力越大、厚度越低则重力越小,如果托里拆利实验中玻璃管内的汞柱高度现象真是大气重力压迫导致的,那么托里拆利实验中玻璃管内的汞柱高度就应该伴随着大气层的厚度的增加而升高、变薄而降低.

为了验证这一推测,帕斯卡在托里拆利实验的基础之上设计了那个著名的“多姆山实验”,他预想通过爬高山来降低大气层的厚度,来观测托里拆利实验中汞柱高度的变化情况,1648年帕斯卡的姐夫比里埃在多姆山按照帕斯卡的设计思路进行了该实验,实验的结果显示,在多姆山山顶上比山脚下水银柱的高度的的确确降低了约3.15英寸.于是帕斯卡根据多姆山实验结果就此认为,托里拆利实验过程中玻璃管内的760毫米汞柱就是大气压强导致的并且还认为,大气压强随着海拔高度的升高而降低,在3000米范围内海拔高度大约每升高12米大气压就降低1个毫米汞柱.

1648年左右,帕斯卡为了证明液柱高度大小取决于气体的压力,设计了两个巧妙连接在一起的玻璃管.依靠其中一个可以减少另一个管子里水银表面上的空气.利用这一装置,他有效地演示了空气压力的存在,以及空气压力决定着管中水银柱高度的变化.

几乎与意大利和法国同时,关于真空问题的研究也在德国独立地进行,它产生了著名的马德堡半球实验.实验是由葛利克(1602—1686年)设计的.

1650年,德国的叫奥托•冯•葛利克的人听到托里拆利的事,又听说还有许多人不相信大气压;还听到有少数人在嘲笑托里拆利;因此,葛利克虽在远离意大利的德国,但很抱不平,义愤填膺.他匆匆忙忙找来玻璃管子和水银,重新做托里拆利这个实验,断定这个实验是准确无误的;他造出了第一台抽气泵-这种泵有点象水泵,但其零件装配精良,气密性较好.它用人力开动,工作缓慢,但行之有效,他将一个密封完好的木桶中的空气抽走,木桶就“砰!”的一声被大气“压”碎了!他抽空一个容器并指出,放在该容器里的响铃的声音,就是听不到的;这就证实了亚里士多德的论点-声音不但可以在空气中传播,而且可在液体和固体中传播,但不能在真空中传播. 葛利克还指出:蜡烛在真空中不能燃烧,动物在真空中不能存活.但是,这些观察的真正意义在一百二十多年以后才由拉瓦锡阐述明白.葛利克接着做了一个更富有戏剧性的实验.他在活塞上拴了一根绳子,让五十个人拉住那根绳子,这时他就缓慢地对缸筒内活塞的另一边抽气,尽管那五十个人拼命地拽住活塞上的绳子,空气压力仍不可抗拒地将活塞推下缸筒.

1657年,当玻意耳(1627-1691)(Robert Boyle)听到葛利克所做的实验后,便着手设计他自己的抽气泵.在精明强干的助手R.胡克的帮助下,他成功地制造了抽气泵,得以进行了许多开拓性实验.由这种空气泵获得的真空一度被叫做玻意耳真空.1668年后他移居伦敦,埋头从事化学实验和研究,取得了一系列成就.他是第一位收集气体的化学家.此外,他在1662年发现:空气不但可以压缩,而且这种可压缩性按一简单的反比关系随压强而变化.如果将一定量的气体置于两倍压强之下,则气体的体积减少一半;如果压强增大到3倍,气体的体积就减少到三分之一.反之,如压力减小,气体则膨胀.这个反比关系被称为玻意耳定律.

此后15年,法国物理学家马略特也根据实验独立地提出这一发现.所以后人把关于气体体积随压强而改变的这一规律称作玻意耳-马略特定律.这一定律用当今较精确的科学语言应表达为:一定质量的气体在温度不变时,它的压强和体积成反比.

在化学实验中,玻意耳读了不少前人的有关著作,也了解到当时的一些科研成果.这不仅开阔了他的眼界,丰富了他的思想,同时也为他整个实验的安排提供了指导.当时德国有位工业化学家格劳伯,大半生从事化学实验,对金属冶炼、酸碱盐的制取有较多的研究,对于振兴德国的工业做出了重大贡献,格劳伯的事迹以及他的关于化学实验的著作《新的哲学熔炉》给了玻意耳一个重要的启示,使他认识到化学在工业生产中所具有的广泛意义,化学不应只限于制造医药,而是对于整个工业和科学都有着重要作用的科学.为此,他认为有必要重新来认识化学,首先要讨论的是什么是化学.

玻意耳根据自己的实践和对众多资料的研究,主张化学研究的目的在于认识物体的本性,因而需要进行专门的实验收集观察到的事实.这样就必须使化学摆脱从属于炼金术或医药学的地位,发展成为一门专为探索自然界本质的独立科学.这就是波意耳在《怀疑派化学家》中所阐述的第一个观点.为了引起人们的重视,他在书中进一步强调指出:“化学到目前为止,还是认为只在制造医药和工业品方面具有价值.但是,我们所学的化学,绝不是医学或药学的婢女,也不应甘当工艺和冶金的奴仆,化学本身作为自然科学中的一个独立部分,是探索宇宙奥秘的一个方面.化学,必须是为真理而追求真理的化学”.

为了确定科学的化学,波意耳考虑到,首先要解决化学中一个最基本的概念:元素.最早提出元素这一概念的是古希腊一位著名的唯心主义哲学家柏拉图,他用元素来表示当时认为是万物之源的四种基本要素:火、水、气、土.这一学说曾在两千年里被许多人视为真理.后来医药化学家们提出的硫、汞、盐的三要素理论也风靡一时.波意耳通过一系列实验,对这些传统的元素观产生了怀疑.他指出:这些传统的元素,实际未必就是真正的元素.固为许多物质,比如黄金就不含这些“元素”,也不能从黄金中分解出硫、汞、盐等任何一种元素.恰恰相反,这些元素中的盐却可以被分解.那么,什么是元素? 波意耳认为:只有那些不能用化学方法再分解的简单物质才是元素.例如黄金,虽然可以同其它金属一起制成合金,或溶解于王水之中而隐蔽起来,但是仍可设法恢复其原形,重新得到黄金.水银也是如此.

至于自然界元素的数目,波意耳认为:作为万物之源的元素,将不会是亚里士多德的“四种”,也不会是医药化学家所说的三种,而一定会有许多种.现在看来,波意耳的元素概念实质上与单质的概念差不多,元素的定义应是具有相同核电荷数的同一类原子的总称.如今这种科学认识是波意耳之后,又经三百多年的发展,直到20世纪初才清楚的.波意耳当时能批判四元素说和三要素说而提出科学的元素概念已很不简单,是认识上一个了不起的突破,使化学第一次明确了自己的研究对象.在《怀疑派化学家》一书中,在明确地阐述上述两个观点的同时,波意耳还强调了实验方法和对自然界的观察是科学思维的基础,提出了化学发展的科学途径.波意耳深刻地领会了培根重视科学实验的思想,他反复强调:“化学,为了完成其光荣而又庄严的使命,必须抛弃古代传统的思辨方法,而要象物理学那样,立足于严密的实验基础之上.”波意耳正是这样身体力行的.他把这些新观点新思想带进化学,解决了当时化学在理论上所面临的一系列问题,为化学的健康发展扫平了道路.如果把伽利略的《对话》作为经典物理学的开始,那么波意耳的《怀疑派化学家》可以作为近代化学的开始.